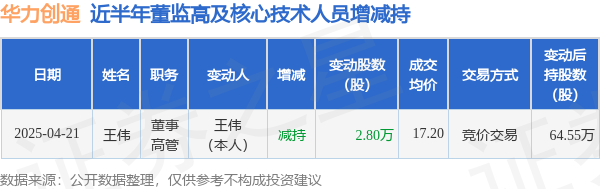

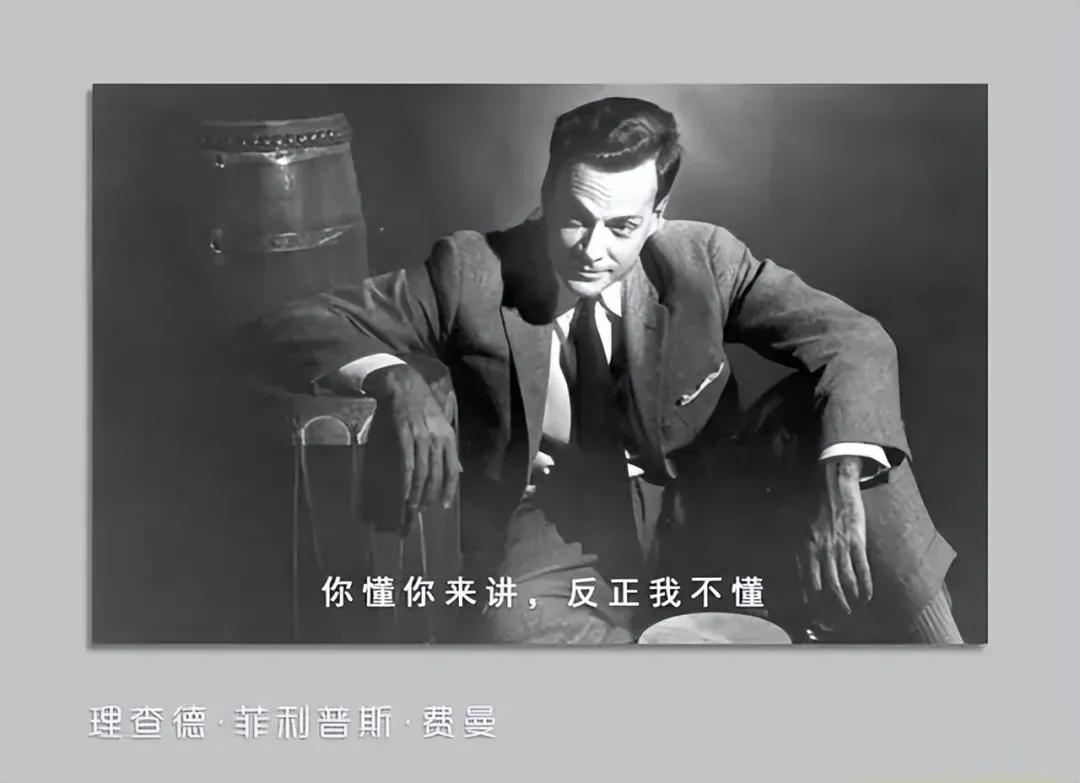

“没有人真的理解量子力学。” 这句出自诺贝尔物理学奖得主理查德・费曼的断言中银两融,让无数人对这门支撑现代科技的基础学科心生好奇。

作为量子电动力学的奠基人之一,费曼曾用简洁的公式描述量子世界的规律,却为何坦言 “不理解”?答案藏在量子力学的 “诡异” 之中 —— 它所揭示的微观世界规律,完全颠覆了人类在宏观世界中中银两融形成的直觉,即便顶尖科学家,也难以用日常经验去 “共情” 量子的行为。

要理解费曼的感慨,首先要明白 “理解” 在科学中的特殊含义。

在经典物理学中,“理解” 意味着能用直观的图像或因果逻辑解释现象 —— 比如落地,我们能通过 “引力” 的概念,结合运动公式,清晰描述其下落过程,甚至预测落地时间。但量子力学打破了这种 “直观理解” 的可能,它的核心规律无法用宏观世界的经验类比,只能通过数学公式描述,却难以转化为 “看得见、摸得着” 的日常认知。

费曼并非否定量子力学的正确性(它已被无数实验证实,是芯片、激光等技术的理论基础),而是想强调:人类的认知框架,还无法真正 “接纳” 量子世界的怪异逻辑。

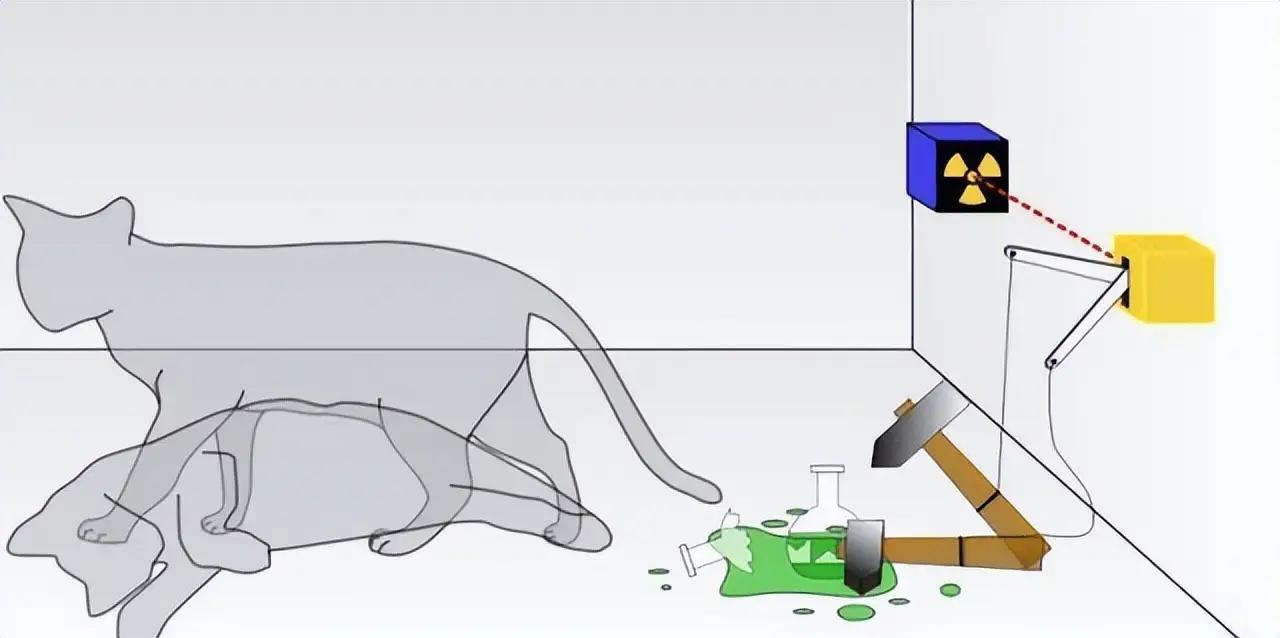

量子力学的 “诡异”,首先体现在 “叠加态” 的存在。

在宏观世界中,一个物体的状态是确定的 —— 比如杯子要么在桌子上,要么在地上,不可能同时处于 “在桌上” 和 “在地上” 两种状态。但在微观世界,粒子却能同时处于多个状态的叠加中。

最经典的例子是 “薛定谔的猫”:假设一只猫被关在装有放射性原子和毒药的盒子里,原子有 50% 的概率衰变并触发毒药,杀死猫;也有 50% 的概率不衰变,猫存活。根据量子力学,在盒子未被打开观测前,原子处于 “衰变” 与 “未衰变” 的叠加态,而猫也随之处于 “死” 与 “活” 的叠加态 —— 这种在宏观世界中完全荒谬的状态,却是微观粒子的常态。直到我们打开盒子观测,粒子的叠加态才会 “坍缩”,呈现出一个确定的结果(猫要么死,要么活)。

更令人困惑的是 “量子纠缠” 现象,这也是爱因斯坦口中 “幽灵般的超距作用”。

当两个粒子处于纠缠状态时,无论它们相距多远(哪怕跨越光年),只要测量其中一个粒子的状态,另一个粒子的状态会瞬间确定 —— 比如一个粒子自旋为 “上”,另一个必然为 “下”,且这个过程没有任何时间延迟。在宏观世界中,这种 “瞬间关联” 是无法想象的:就像把一双鞋子分别送到地球和火星,当我们在地球看到鞋子是左脚时,火星上的鞋子会瞬间变成右脚,且这个过程不依赖任何信号传递(信号传递速度无法超过光速)。

这种 “超光速关联” 违背了经典物理学的因果逻辑,即便在量子力学框架内,科学家也只能描述其规律,却无法解释 “为什么会这样”。

量子力学的 “诡异” 还体现在 “观测者效应” 上 —— 观测行为本身会改变粒子的状态。

在宏观世界,观测不会影响物体的状态(比如我们看杯子,杯子不会因为被看而改变位置),但在微观世界,情况完全不同。

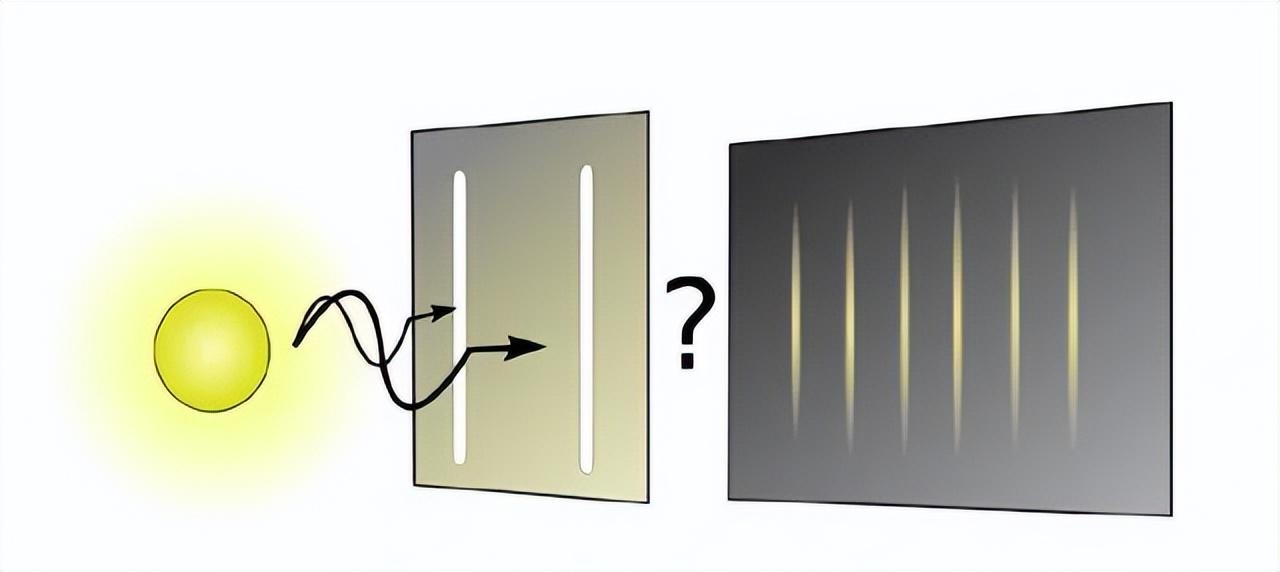

“双缝干涉实验” 最能体现这一点:当电子穿过两条狭缝时,如果不观测电子的运动轨迹,电子会呈现出 “波动性”,在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹(像水波穿过双缝一样);但如果我们安装探测器,观测电子穿过哪条狭缝,电子会立刻呈现出 “粒子性”,干涉条纹消失,屏幕上只留下两条亮纹。这意味着:粒子的行为,似乎会因 “是否被观测” 而改变,仿佛粒子 “知道” 有人在看它。这种 “观测决定状态” 的逻辑,彻底打破了 “客观世界独立于观测者” 的经典认知。

为什么量子世界会如此怪异?目前科学界尚无定论。

一种观点认为,人类的大脑和感官是在宏观世界中演化而来的,形成了对 “确定状态”“因果逻辑” 的固有认知,而量子世界的规律超出了这种认知的 “舒适区”,导致我们难以直观理解;另一种观点则认为,量子力学可能仍不是最终的理论,未来或许会有更基础的理论,能为这些诡异现象提供更直观的解释。但无论如何,目前量子力学的数学框架是完备且有效的 —— 它能精准预测微观粒子的行为,支撑起现代科技的发展,只是我们还无法用 “日常语言” 真正 “读懂” 它。

费曼的那句断言,并非对人类智慧的否定,而是对量子力学深刻性的敬畏。它提醒我们:在探索宇宙的过程中,人类的直觉并非万能,有时需要放下固有的认知偏见,用数学和实验作为工具,去接纳那些 “不可思议” 的规律。量子力学的诡异,恰恰是宇宙魅力的体现 —— 它让我们意识到,世界远比我们想象的复杂、奇妙,而对这种 “诡异” 的不断探索,正是科学前进的动力。或许未来某天,人类能找到理解量子世界的新视角,但此刻,我们仍需带着敬畏与好奇,在量子的迷雾中继续前行。

股达人配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。