量子纠缠,一个仿佛来自异次元的奇异现象,在量子力学的殿堂中如梦似幻地存在着。它以难以捉摸的特性挑战着我们的认知——“鬼魅般的超距作用”珺牛策略,仿佛瞬间穿越了空间的隔阂。

在将来的时光里,我们或许能够驾驭量子纠缠,实现物质或生命体的瞬移,于一瞬间从这个点跳跃至另一个点。

关于量子力学的解读,爱因斯坦总是带着一丝怀疑,他坚信这门科学虽尚未完善,但其中的漏洞终将被揭示。

爱因斯坦曾这样断言,量子力学并非出错,它仅仅是尚未完善到足以准确描绘世间万物。

即便如此,波尔并未因此动摇。面对爱因斯坦“上帝不会掷骰子”的论断,波尔回应道:“上帝的行事方式,无需你来教诲。”到了1935年,爱因斯坦认定自己捕捉到了量子力学的漏洞。

这个现象违背了宇宙常规逻辑,他认为这足以证明量子力学尚未完善——这一现象便是“量子纠缠”。

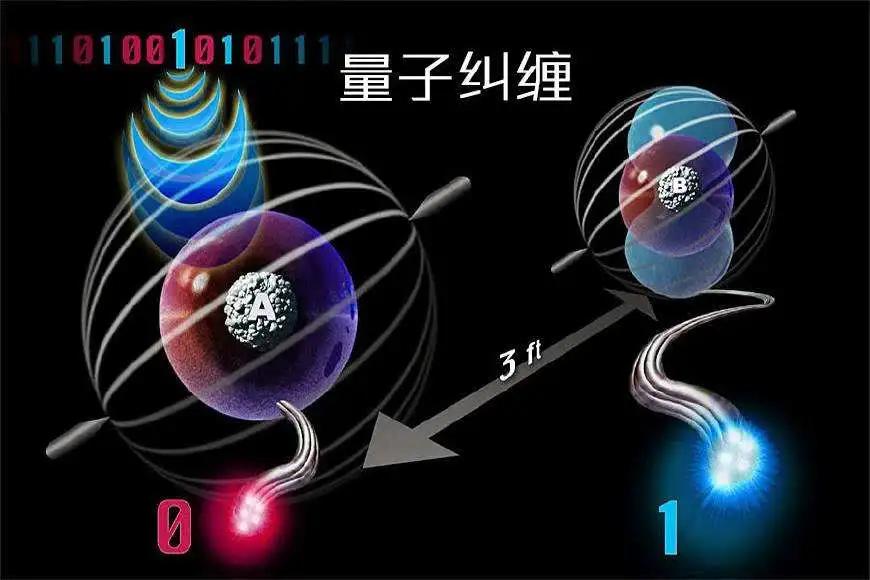

在波尔与爱因斯坦的辩论中,最奇异、最不可思议、最匪夷所思的论断莫过于“量子纠缠”。量子纠缠,理论上预言了粒子间的神秘连接,即使它们相隔甚远。若两个粒子足够接近,它们能够进入一种纠缠状态,使某些属性彼此相联。量子力学表明,即便将两个纠缠的粒子分离,让它们反向而行,它们仍无法摆脱那种纠缠态。

为了理解量子纠缠的奇异性,我们可以借助电子“自旋”的比喻。电子的自旋不同于陀螺,它的方向始终飘忽不定,直到你观测的那一刻才得以确定。当你观测一个电子,会发现它要么顺时针旋转,要么逆时针旋转。假设有两个相互纠缠的电子对,若一个顺时针旋转,则另一个必逆时针旋转,反之亦然。但怪异之处在于,它们并没有任何直接联系。

坚定相信量子理论的波尔及其同僚相信,量子纠缠能预测相隔甚远的电子对的状态,哪怕它们一个在地球,一个在月球,无需任何媒介连接。如果你在某时刻观测到其中一个电子顺时针旋转,那么另一电子在同一时刻必逆时针旋转。

这说明,观测一个粒子不仅影响它本身,还同时影响与其纠缠的另一个,与它们之间的距离无关。爱因斯坦将这种远距离的超距作用称之为“鬼魅般的超距作用”。

量子纠缠的魅力在于,当你测量其中一个粒子时,另一个粒子的状态也随之改变,尽管它们之间没有任何直接联系。这现象实在令人费解!

爱因斯坦无法接受纠缠的这种运作方式,因此他自欺欺人地认为,出错的只是数学,而非现实。他认同纠缠态粒子的存在,但认为应该有更简单的解释来描述它们为何相互连接,而不必诉诸神秘的超距作用。他想象一双手套,将一只置于一个箱子内,另一只置于另一个箱子内,然后将箱子分开置于南极洲和自己身边。你打开身边的箱子珺牛策略,看见左手手套,瞬间便可知南极洲箱子里装的是右手手套。

这个过程毫不神秘,因为你打开箱子时,另一箱子内的手套显然不会受到影响。你身边的箱子里装着左手手套,南极洲的箱子则装着右手的,这是最初分装时便已决定的。爱因斯坦相信,所谓的纠缠态不过如此,电子的状态在它们分离时便已确定。

那么,波尔和爱因斯坦到底谁对谁错?

支持量子力学的波尔认为,相互纠缠的粒子即便相隔甚远,也能够相互连接;而爱因斯坦则不信有神秘的连接,他认为在观测之前,一切早已决定。爱因斯坦认为,粒子在被观测前就已决定自旋状态。

你对爱因斯坦说“你怎么知道”,他会回答“你测量它,便会发现那个绝对的自旋态”。波尔则会说“但自旋的状态是因为你的观测而产生”。当时,这个问题无人能解,被归为哲学问题而非科学问题。爱因斯坦逝世前的1955年,仍坚持量子力学是不完善的理论。

克劳泽的实验验证

1967年,在美国哥伦比亚大学,一个年轻人接下了爱因斯坦挑战量子力学的重任。约翰·克劳泽正在寻找天文物理学博士论文的课题。读到爱尔兰物理学家约翰·贝尔所写的一篇鲜为人知的论文后,克劳泽认为找到了验证纠缠粒子是否通过鬼魅般的作用相互沟通的实验方法。

贝尔找到了一种方法,证明如果纠缠粒子的沟通方式并非鬼魅般的作用,那么量子力学将如爱因斯坦所想的那样是错误的。贝尔是个理论物理学家,他的论文表明,只要制造出能够大量生产并比较纠缠态粒子的仪器,就能解决这个问题。

根据贝尔的设想,克劳泽设计出了能平息这场争论的仪器。“当时我只是个新手,却有幸发现了震撼世界的结果。”克劳泽的仪器能测量数千纠缠粒子的自旋状态,并进行比较,但随着实验结果逐渐揭晓,克劳泽感到惊讶并为此不悦。“我反复问自己:我哪里做错了吗?”克劳泽重复了实验,不久后,法国物理学家阿兰·阿斯佩进行了更明确的测试,得到了更确切的结果,消除了所有疑问。

克劳泽与阿斯佩的结果令人震惊,他们证明了量子力学的方程式是正确的,纠缠是真实的,粒子可以跨越空间连接——对其一进行测量,确实能瞬间影响到它远方的同伴,仿佛跨越了空间的限制。爱因斯坦生前认为不可能的“鬼魅般的超距作用”,竟然存在。“我再次为自己未能推翻量子力学感到遗憾,因为无论是当时还是现在,理解量子力学对我来说都是难题。”克劳泽表示。

瞬间移动技术的设想

量子纠缠,作为量子力学中最古怪的一环,即使我们不能理解它,也无需追问为何。我们只能说,世界原本如此运作。如果能够接受世界本就奇异的事实,那么我们是否能利用这种“鬼魅般的超距作用”做些有益之事?比如实现“瞬间移动”,将人体或物体从一个地方传送至另一个地方,无需经过中间空间。

美国科幻剧《星际迷航》总是运用“瞬间移动”将人从一处转移到另一处。但科幻终究是科幻,量子纠缠是否能使梦想成真?实际上,瞬间移动的实验已在非洲加那利群岛的海岸边进行。“我们选择加那利群岛进行实验,因为那里有两座天文台,实验环境极佳。”维也纳大学的实验物理学家安东·蔡林格这样表示。蔡林格的实验对象并非他本人或其他人,而是试图利用量子纠缠来传输单个微小粒子——在此例中,是光的粒子,即光子。

他首先在拉帕尔玛实验室制造一对纠缠光子,将其一留在拉帕尔玛,另一则通过激光发送至140公里外的特内里费岛。蔡林格再添加第三颗要传输的光子,让它与留在拉帕尔玛的纠缠光子作用。研究团队比较这两个光子的量子状态,奇迹便发生了。通过鬼魅般的超距作用,研究团队能够利用比较将远方岛上的纠缠态光子转变为与第三颗光子相同,仿佛第三颗光子瞬间跨越了海洋。

“这就像取出原本光子的信息,并在远方重建它。”蔡林格已经成功传输了数十个光子。

若继续发展此技术,我们能否用来传输人体?既然我们的身体由粒子构成,未来能否用量子纠缠实现瞬间移动?假设你身处上海,想要去巴黎吃午餐,理论上,量子纠缠或许能实现这一愿望。你只需在上海将自己分解为一群粒子,并与巴黎的另一群粒子纠缠。

想象一下,未来的某一天,你在上海进入一个透明圆筒状的扫描舱,装置开始分解你的身体,将其分解为基本粒子,并扫描每一粒子;与此同时,巴黎的扫描舱也扫描其内的粒子,并制作上海与巴黎两组粒子的量子状态对照表,然后加入纠缠效应。接着,操作员将量子状态对照表发送至巴黎,用这张表重建你身体粒子的确切量子状态。

通过鬼魅般的超距作用,另一个你就在巴黎出现了。这并非你的身体从上海移动至巴黎,而是量子纠缠允许你的量子状态在上海被捕获,而你的复制品在巴黎生成。在巴黎成形的你确实是你,因为在上海测量所有粒子的状态时,就已摧毁了原来的你。

在如今科技的飞速进步下,关于人体“瞬间移动”的想象依然属于遥远的未来,但这并未阻止我们对于这一构想的深入思考。显而易见,就量子论而言,你是由组成你身体的无数粒子所承载的信息所定义,而非物理位置。无论身处上海或是巴黎,从微观角度来看,你本质上并无不同,因为可以传输的并非仅是物质,而是物质中蕴含的信息。面对这一前景,人们可能会困惑地问道:“那么,在巴黎的我,真的是我本人吗?”

在这一点上,蔡林格提出了他的见解:“这是一个涉及到哲学根本的问题。一个在传输结束后出现在目的地的人,是否还能被视为原来的个体?如果我们所谓的‘原来’是指那个具有原先个体全貌特性的存在,那么答案就应该是肯定的。”

然而,人类的情感反应往往不受理性所完全支配。就像克劳泽曾经表达的:“我宁愿一步也别靠近那台瞬间移动机器。”

股达人配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。